Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach in Zürich über die Chancen und Herausforderungen Europas.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich freue mich sehr, heute hier sprechen zu dürfen, hier an der Universität Zürich.

Kurz zu meiner Person: Ich trage einen holländischen Namen. Meine Vorfahren väterlicherseits sind zur Zeit Peters des Großen, also zu Beginn des 18. Jahrhunderts, aus den Niederlanden nach Russland emigriert. Dort waren sie erfolgreich, mussten aber nach 1917 das Land verlassen und fanden Asyl im neugegründeten unabhängigen Estland. Meine Mutter war Estin, lebte als Kind ebenfalls in Russland, ihre Familie emigrierte ebenfalls nach 1917 nach Estland. Dort fanden mein Vater und meine Mutter einander, meine Schwester ist in Tallinn geboren. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939 geriet Estland unter sowjetischen Einfluss. Meine Eltern beschlossen, ins Deutsche Reich zu emigrieren. Warum? Hitler war für sie persönlich weniger gefährlich als Stalin. Sie landeten schließlich in Wien, wo ich 1944 zur Welt kam. Vor den näher rückenden sowjetischen Truppen flohen sie Anfang 1945 nach Westen und fanden im Tiroler Kaunertal Unterschlupf, rund 600 km entfernt von Wien. Dieses Bergtal wurde meine engste Heimat.

Meine Eltern waren viersprachig: Russisch, deutsch, estnisch, englisch, in dieser Reihenfolge. Miteinander sprachen sie i.d.R. russisch, mit mir deutsch. Sie behielten die estnische Staatsbürgerschaft lange, obwohl ja Estland nach dem Krieg Sowjetrepublik wurde und als unabhängiger Staat aufgehört hatte zu existieren. Die österreichische Staatsbürgerschaft erhielt ich mit 15 Jahren, also 1959.

Wenn Sie mich nach meiner Identität fragen, antworte ich „Tiroler, Österreicher, Europäer“.

Damit sind wir beim Thema: Europa. Die EU unterhält zur Schweiz - diesem geografisch kleinen Staat mit starker Identität - Beziehungen, die wahrscheinlich enger und näher sind als mit jedem anderen Drittstaat. Trotzdem ist das Verhältnis ja immer wieder von Spannungen geprägt. An erster Stelle fallen allen hier im Raum da wohl die Verhandlungen zum Institutionellen Rahmenabkommen (IRA) ein, die 2021 erfolglos abgebrochen werden mussten. Für die anstehenden neuen Verhandlungen rund um das „Paket“ wünsche ich Ihnen ganz unironisch alles Gute! Denn ich glaube, dass eine stabile institutionelle Anbindung der Schweiz an die EU eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Nützen Sie, nützen wir also diese Chance.

Meine Damen und Herren,

das Thema meiner heutigen Ausführungen lautet „Chancen und Herausforderungen Europas“ – und dass ich dieses Thema gewählt habe, ist kein Zufall.

Einerseits weil mir das Thema der europäischen Integration seit jeher wichtig ist. Es ist aber auch genau jetzt ein guter Zeitpunkt, um über die EU zu diskutieren, denn wie Sie wissen, werden zwischen dem 6. und dem 9. Juni, also in weniger als 12 Wochen, die Wahlen zum europäischen Parlament abgehalten werden.

Es ist also ein guter Moment, um sich ein paar Fragen zu stellen: Wofür ist sie denn gut, diese EU? Was bringt sie? Was kann sie, was die Mitgliedsstaaten allein nicht können? Und was soll sie in Zukunft können?

Die meisten Menschen, denen man diese Frage auf der Straße stellen würde, würden sich wohl zuerst ganz simple Dinge wünschen: Dass ich einen Arbeitsplatz habe. Dass ich mir morgen das Leben für mich und meine Kinder noch leisten kann. Dass ich eine Wohnung finde. Denn das sind doch die Sorgen, die die Menschen in erster Linie betreffen. Legitime Sorgen, bei deren Lösung die EU – natürlich neben den nationalen Politiken der einzelnen Staaten – eine wichtige Rolle spielt. Denn unser aller Wohlstand hängt sehr stark mit der EU zusammen: der europäische Binnenmarkt, der größte gemeinsame Markt der Welt, die Zollfreiheit, der Euro, die Schengenzone und die gemeinsamen Handelsabkommen mit Dritten machen unsere Gesellschaften fast jedes Jahr ein Stück wohlhabender.

Aber Arbeitsplatz, Wohnung und leistbares Leben sind nur ein Teil unserer Lebensrealität. Es gibt vieles mehr, das uns heutzutage beschäftigt: die großen ökologischen Krisen wie Klimanotstand und Artensterben. Die großen geopolitischen Verschiebungen, Kriege und Aufrüstung. Die großen technologischen Veränderungen wie Soziale Medien, Fake News und künstliche Intelligenz. Und hier wird schon viel klarer, weshalb wir die EU brauchen. Keine dieser Krisen – es ist ja schon oft gesagt worden – ist durch einzelne Nationalstaaten bewältigbar.

Interessanterweise lag der Erfindung der EU aber gar nicht in erster Linie diese, sondern eine ganz andere Idee zugrunde, ein Mehrwert, der heute so selbstverständlich ist, dass die meisten von uns ihn gar nicht mehr richtig schätzen zu wissen.

Denn die EU war von Anfang an vor allem als großes politisches Projekt gedacht, als Friedensprojekt.

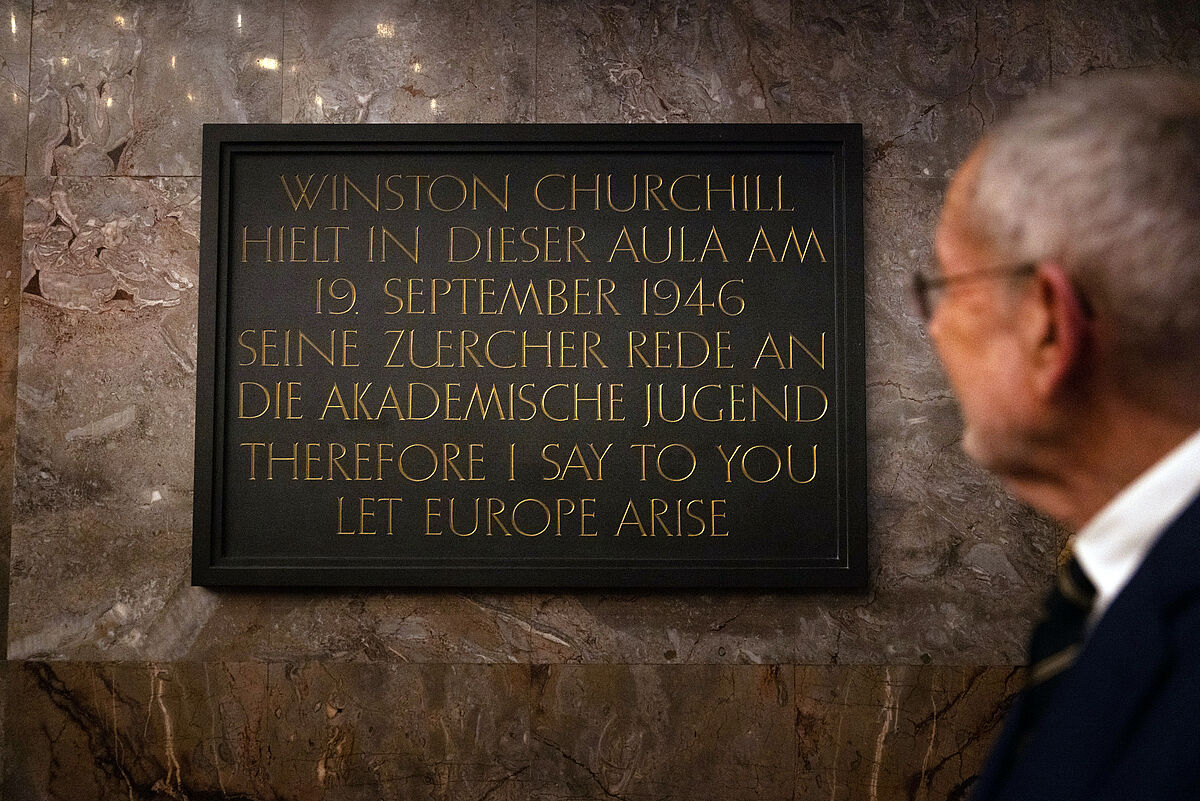

Lassen Sie uns einen Blick in die Vergangenheit werfen: Europa war seine ganze Geschichte hindurch von brutalen Kriegen geprägt. Kriege waren das Standardinstrument zur Erlangung von Territorium und Ressourcen, zur Herrschaftslegitimation und zur Durchsetzung politischer Interessen. Und sie verwüsteten in unregelmäßigen Abständen ganze Landstriche und dezimierten die Bevölkerung. Der Krieg war DAS große Trauma früherer Generationen – und aus diesem Trauma heraus entwickelte sich schon früh der Wunsch nach einem friedlichem, einem vereinten Europa. Zuerst bis zu einem gewissen Grad schon im Fränkischen Reich von Karl dem Großen, Charlemagne (nach dem das große Kommissionsgebäude am Rond Point Schuman in Brüssel benannt ist). Und 1946 hält dann Winston Churchill seine berühmte Zürcher Rede – und zwar hier an der Universität Zürich, genau in diesem Raum, in der er eine Art „Vereinigte Staaten von Europa“ (interessanterweise ohne das Vereinigte Königreich) vorschlägt.

Es ist vielleicht kein Zufall, dass Churchill diese Rede 1946 hielt, ein Jahr nach dem Ende des schrecklichsten aller Kriege. Aus dem Schock dieser Katastrophe entstand der Wunsch, so etwas für immer zu verhindern – durch die europäische Integration mit dem Frieden als Kernelement. Der französische Außenminister Robert Schuman hat dies am 9. Mai 1950 in seiner berühmten Rede auch so begründet: Die europäischen Staaten sollten wirtschaftlich so eng aneinandergebunden werden, dass Kriege zwischen ihnen materiell nicht mehr möglich sein sollten. Das wurde Realität: Es folgten die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl im Jahre 1952, dann die Römischen Verträge 1957, und heute blicken wir zurück auf nicht nur über 70 Jahre Abwesenheit von militärischen Spannungen oder sogar Krieg auf EU-Territorium, mehr noch: Es ist ein solches Szenario für die meisten gar nicht mehr vorstellbar.

Friede als das erfolgreichste Produkt der Europäischen Gemeinschaft – dafür erhielt die EU im Jahr 2012 den Friedensnobelpreis. Ich zitiere wörtlich aus der Begründung, die als die „wichtigste Errungenschaft der EU“ sieht: „Den erfolgreichen Kampf für Frieden und Versöhnung und für Demokratie sowie die Menschenrechte; die stabilisierende Rolle der EU bei der Verwandlung Europas von einem Kontinent der Kriege zu einem des Friedens."

Foto: Gedenktafel anlässlich der Rede von Winston Churchill 1946 an der Uni Zürich (Peter Lechner/HBF)

Heute leben in der EU ca. 450 Mio. Menschen aus derzeit 27 Mitgliedsstaaten. Das Wirtschaftswachstum ist weitgehend befriedigend, Waren und Personen passieren die Binnengrenzen – großteils – ohne Kontrollen. Menschen leben in einem Mitgliedsstaat und arbeiten im anderen. Studierende absolvieren Auslandssemester in einem anderen Land. Wer in Brüssel im europäischen Viertel unterwegs ist, der sieht und hört aus allernächster Nähe diese Vielfalt von Sprachen, Nationen, Kulturen, Religionen, die sich hier abbildet.

Vielfalt ist natürlich anfangs auch immer eine Hürde, die erst überwunden werden muss. Sprachbarrieren. Kulturunterschiede. Einkommensunterschiede. Vielfalt ist aber auch unsere Stärke – die EU-Mitgliedsstaaten ergänzen sich: Jeder von uns hat seine Stärken und Schwächen, wir haben unterschiedliche Expertisen und wir bringen unterschiedliche Verwaltungskulturen in die EU ein, die dann zu einer großen verschmelzen. Aber was erzähle ich Ihnen – Vielfalt als Stärke, gerade das kennt man in der Schweiz bestens. Hier, wo es nicht nur die vier Landessprachen und die 26 Kantone – jeder mit seiner eigenen Geschichte und kulturellen Identität – gibt, sondern auch viele zugewanderte Menschen aus anderen Ländern und Kulturen, die für die Schweizer Unternehmen, die in einem internationalen hochkompetitiven Umfeld tätig sind, ein wertvolles Kapital darstellen. Der wirtschaftliche Erfolg der Schweiz beruht ja nicht zuletzt auch darauf, auf ihrer Internationalität, ihrer Offenheit für die Welt.

Aber kommen wir zurück zur EU. Frieden und Vielfalt wären also erreicht. Schön. Und jetzt? Ist Europa noch ein politisches Projekt? Hat es eine Vision? Eine Vision, wo es hinwill? Wie groß es sein will und wo seine Grenzen sein sollen? Welche institutionelle Konstruktion es haben will? Und muss es so etwas – eine Vision, ein Ziel – überhaupt haben? Oder ist es ausreichend, ja sogar vielleicht manchmal besser, flexibel zu sein, sich keine starren Vorgaben zu verschreiben, die dann ohnehin von den Ereignissen überrollt werden? Was brauchen wir, um reagieren zu können auf die vielen Krisen, die auf uns einprasseln?

Die Krisen. Nicht umsonst hört man gerade in diesen Tagen immer wieder den berühmten Satz des europäischen Wegbereiters Jean Monnet: „Europa wird in Krisen geschmiedet und wird die Summe der Lösungen sein, die für diese Krisen gefunden wurden“. Und ja, es sind Krisen, Bedrohungen scheinbar ohne Ende, die von allen Seiten auf die EU einstürmen. Ab 2008 hat sich mit der Finanzkrise schon deutlich gezeigt, dass solche Krisen nur europäisch lösbar sind. Seit 2019 – seit Ursula von der Leyen die Europäische Kommission übernahm, die laut ihrem Wunsch eine echte „geopolitische Kommission“ sein sollte – haben wir einiges an Krisen gesehen, oder, wie man neuerdings sagt, haben wir die große Polykrise kennengelernt: 2020 war es die Pandemie: Eine für uns neue und unbekannte Herausforderung, die wir auch gemeinsam meistern mussten: etwa bei der Heimholung unserer Bürgerinnen und Bürger, der Besorgung von Material (Masken, Desinfektionsmittel etc.), dem Ankauf der Impfstoffe etc.

2022 kam dann der russische Überfall auf die Ukraine (der zweite Überfall nach dem ersten 2014, um korrekt zu sein): er bestimmt seither die europäische politische Agenda wie kaum ein zweites Ereignis. Die EU hat mit großer Einigkeit und auch rasch darauf reagiert. Sie hat Sanktionen verhängt: Erst vor wenigen Wochen, anlässlich des 2. Jahrestags des Überfalls, wurde das insgesamt 13. Sanktionenpaket der EU gegen Russland beschlossen. Sie hat umfangreiche Unterstützungsprogramme für die Ukraine – militärische und nicht-militärische Hilfe, Budgetunterstützung, humanitäre Hilfe etc. – auf den Weg gebracht. Und sie hat Schritte gesetzt, um auf die neue geopolitische Weltordnung zu reagieren. Das Stichwort ist hier „global outreach“, das Bemühen, auf die Staaten des sogenannten globalen Südens zuzugehen, ihnen zu zeigen, dass die EU, die westliche Staatengemeinschaft sie nicht vergessen hat.

Dass das gar nicht so schlecht funktioniert, zeigen die Abstimmungen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, wo dreimal eine überwältigende Mehrheit der Staatengemeinschaft für die jeweiligen westlichen Resolutionen und gegen den russischen Angriffskrieg gestimmt hat. Und zuletzt, am 7. Oktober 2023 kam dann der brutale Überfall der Hamas auf israelische Bürger. Wie wir mit dieser Krise fertigwerden, weiß momentan noch niemand.

Was lernen wir für die EU, wenn wir diese Krisen und die Fähigkeit der EU, darauf zu reagieren, anschauen? Nun, in den ersten Wochen der Pandemie gab es tatsächlich ein großes Chaos und eine „rette-sich-wer-kann“-Mentalität. Aber diese war schnell vorbei, die Mitgliedsstaaten haben schnell erkannt, dass sie sich gemeinsam besser behaupten können. Bei der Ukraine-Krise war die Entwicklung genau umgekehrt: Im großen Schock über den furchtbaren Angriff hat die EU auf beeindruckende Weise gezeigt, dass sie in der Lage ist, im Ernstfall rasch und geeint vorzugehen. Nun, zwei Jahre später, bröckelt diese Einigkeit. Noch haben wir die verschiedenen Beschlüsse – Aufstockung der Europäischen Friedensfazilität, Sanktionen, Budgethilfe für die Ukraine, Aufnahme von Beitrittsverhandlungen – geschafft, aber wie lange noch, das wissen wir nicht. Dass neben Ungarn nun auch die Slowakei einen Regierungschef hat, der – sagen wir mal so – der Unterstützung für die Ukraine kritisch gegenübersteht, hilft hier natürlich auch nicht, auch wenn es in anderen Mitgliedsstaaten (Polen, Tschechien oder Slowenien) eine aus Europäer-Sicht positive Entwicklung gab.

Bei der Krise im Nahen Osten, speziell im Gaza-Streifen, ist die EU von einer geeinten Position so weit entfernt wie schon lange nicht mehr. Bei den Abstimmungen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat es sogar einen three-way-split gegeben, d.h. manche EU-Mitgliedsstaaten haben für, manche gegen die jeweiligen Resolutionsentwürfe gestimmt und manche haben sich enthalten.

Die Conclusio? In Summe kann die EU geeint auftreten und gemeinsame Reaktionen beschließen, Tatsache aber ist, dass sie es zu oft nicht tut.

Tatsache ist, dass die EU noch einen langen Weg vor sich hat, wenn sie ein echter geopolitischer „player“ sein will.

Wenn sie gehört werden will (und nicht nur die Rechnung für den Wiederaufbau zahlen möchte), wenn sie in der Lage sein will, ein europäisches Nachbarland zu verteidigen (und nicht auf den Nachbarn auf der anderen Seite des Atlantiks angewiesen sein will).

Ich möchte noch einen Aspekt all dieser Krisen ansprechen, den ihrer Ausstrahlung nach innen in die EU hinein. Denn die EU muss ja nicht nur reagieren, um zu einer Lösung beizutragen, sondern auch, weil diese Krisen sich auch als ganz konkrete, mess- und sichtbare Bedrohungen hier und jetzt bei uns, in unseren Ländern manifestieren: Da gibt es einerseits konkrete Bedrohungen von außen. Glücklicherweise müssen wir hier noch nicht von unmittelbaren militärischen Bedrohungen sprechen, auch wenn so etwas tatsächlich heute deutlich weniger abwegig erscheint als vor dem 24.2.2022. Aber es müssen ja nicht immer Waffen sein. Da gibt es eine ganze Reihe von Methoden, die alle zum Ziel haben, die EU zu spalten und dadurch zu schwächen. Die vielen Fälle von Trollfabriken und Desinformationskampagnen. Cyberattacken. Versuche der Wahlmanipulation von außen. Versuche, gezielt und organisiert Migrant:innenströme an die EU-Außengrenzen zu lenken und so Migrationskrisen auszulösen – wie schon mehrfach vorgekommen, zuletzt etwa in Finnland, davor in Litauen, Lettland und Polen. Und es gibt Bedrohungen von innen, in Form von nationalistischen und antieuropäischen Strömungen. Natürlich, diese hat es wohl immer gegeben. Aber sie werden jetzt von gewissen Akteuren auch gezielt gefüttert, unterstützt und finanziert.

Wozu das führen kann, wenn solche Gruppen die Überhand gewinnen, hat zum Beispiel der Brexit und seine Folgen deutlich gezeigt. Heute, fast 8 Jahre nach der britischen Volksbefragung, weiß man: Der Brexit hat zwar nicht alle wirtschaftlichen Probleme Großbritanniens verursacht, aber er hat sie wahrscheinlich alle verschlimmert. Die wirtschaftlichen Einbußen durch den Brexit werden auf drei bis fünf Prozent des Bruttoinlandprodukts geschätzt. Und die Einwanderung – die für viele ja der wahre Grund war, für den Brexit zu stimmen – ist sogar noch gestiegen: Zwischen Juni 2016 und Juni 2023 ist zwar der Zustrom der EU-Arbeitskräfte um 75 Prozent gefallen, aber die Einwanderung aus Ländern außerhalb der EU hat sich seither vervierfacht.

Kein einziges Versprechen der Brexiteers wurde eingehalten.

Und das wissen die Briten: Laut Umfragen vom letzten Jahr finden 63 Prozent der Bevölkerung, der Brexit habe mehr negative als positive Folgen gehabt – das Schlagwort heißt jetzt „Bregret“. Wenn man einen Collateral Benefit des Brexit finden will: Zumindest hat er dafür gesorgt, dass danach die Austrittsforderungen in anderen EU-Ländern deutlich leiser wurden. Aber es gibt sie noch immer, die, die vom Öxit oder vom Dexit reden. Ich halte das für hochgradig unverantwortlich.

Eine Krise habe ich noch gar nicht erwähnt, den Klima-Notstand. Vor wenigen Tagen, am 11. März, veröffentlichte die Europäische Umweltagentur ihren ersten Bericht zur Klima-Risikobewertung – und warnt darin, Europa sei "der sich am schnellsten erwärmende Kontinent": Seit den 1980ern ist die Erwärmung in Europa etwa doppelt so schnell verlaufen wie global. Selbst in den optimistischen Szenarien drohen uns extreme Hitze, Dürre, Waldbrände und Überschwemmungen. Wir wissen, was die Antworten schon lange hätten sein müssen: Ausstieg aus fossilen Energieträgern, erneuerbare und grüne Energiewende, Energiesparmaßnahmen. Bloß, ich bin mir nicht sicher, ob die Mehrheit der Menschen, der Politiker und Politikerinnen verstanden hat, dass die Kosten des Nichthandelns viel höher sein werden, als die Kosten eines jetzigen proaktiven Handelns.

Welche Konsequenzen werden die Klimaveränderungen denn – und ich stelle diese Frage bewusst hier in der Schweiz, am Finanzplatz Zürich – für unsere Wirtschaft, einschließlich unserer Banken und Versicherungen haben? Einer Hagelversicherung brauche ich nicht zu erklären, welche Folgen die Klimakrise für das Unternehmen haben kann. Das erste Halbjahr 2023 mit seinen Unwettern in den USA, Neuseeland und andernorts hat dem globalen Versicherungssektor laut dem Rückversicherer Swiss Re geschätzte Schäden in Höhe von 40 Mrd. USD beschert – der zweitschlechteste Jahresbeginn seit 2011. Die Preise der Rückversicherer steigen bereits deutlich an, was wiederum Unwetter-Versicherungen für Hausbesitzer verteuert. Manche US-Versicherer in Kalifornien oder an der US-Ostküste schließen schon keine neuen Gebäudeversicherungen mehr ab. Das wiederum hat massive Folgen für Hypothekarkredite.

🇪🇺 Das vereinte Europa ist die beste Idee, die wir je hatten. pic.twitter.com/Xz2NF6hYSo

— A. Van der Bellen (@vanderbellen) March 21, 2024

Zurück zur EU und zu dem oben erwähnten Satz von Jean Monnet, wonach Europa in Krisen geschmiedet und die Summe der Lösungen sein wird. Haben wir Lösungen gefunden? Ist Europa durch die Krisen stärker geworden? Zusammengewachsen? Oder haben sie die Gräben vertieft?

Der aus Bulgarien stammende und in Wien arbeitende Politologe und Historiker Ivan Krastev beschreibt dies sehr interessant. Natürlich, so schreibt er in der neuen Zeitschrift „European Voices“, haben diese Krisen Trennlinien erzeugt. Aber diese Trennlinien verlaufen bei jeder Krise anders: die Finanzkrise um 2009/2010 hat Europa in einen frugalen Norden und einen verschuldeten Süden geteilt (und notabene: während der COVID-Krise wurden die vormals frugalen Länder plötzlich sehr viel ausgabenfreudiger…). Die Migrationskrise 2015 hat die EU in einen migrationstoleranteren Westen und einen restriktiven Osten gespalten (auch hier: Nach dem russischen Angriffskrieg standen die Türen der osteuropäischen Länder auf einmal weit offen, zumindest für Ukraine-Flüchtlinge). Die Klimakrise hat eine Trennlinie zwischen jungen auf der einen und älteren Jahrgängen auf der anderen Seite gezogen.

Es gibt nicht eine Trennlinie, sondern viele, sich ständig verändernde.

In manchen Bereichen driftet Europa auseinander – z.B. in der Beurteilung der Gaza-Krise. In anderen wächst es zusammen – siehe die erwähnte Geschlossenheit der EU nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Im Übrigen ist diese neue Ge- bzw. auch Entschlossenheit angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine ja auch ein Grund für eine neue Dynamik in der EU-Erweiterung. Im Dezember letzten Jahres haben die Mitgliedsstaaten ja weitreichende Entscheidungen getroffen: Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau, Kandidatenstatus für Georgien, konditionierte Aufnahme von Beitrittsverhandlungen für Bosnien und Herzegowina.

Diese Beschlüsse waren wohl auch nur deswegen möglich, weil der russische Überfall uns ganz klar vor Augen geführt hat, dass die EU-Erweiterung kein rein bürokratisch-technischer Prozess sein kann, sondern ein zutiefst geostrategischer-geopolitischer sein muss und massiv mit der Frage zu tun hat, wie wir dieses Europa der Zukunft gestalten wollen. Und sie sind ein Zeichen dafür, dass der Erweiterungsprozess – allen schon geschriebenen Nachrufen zum Trotz – nach wie vor dynamisch ist.

Aber – das ist auch klar – bei aller Liebe zur Geopolitik, die die EU da empfindet, so ist der Erweiterungsprozess doch nach wie vor allem eines: Langwierig und mühsam. Ich spreche jetzt gar nicht von den sogenannten „bilateral issues“, die so manchen Staat schon jahrelang blockiert haben (Nord-Mazedonien/ Bulgarien). Ich spreche von einem Prozess, der heute fragmentierter und komplexer ist als je zuvor, in eine Unzahl an kleinen Zwischenetappen gegliedert, für deren Überwindung das Kandidatenland jedes Mal die Zustimmung aller 27 braucht. Auch die inhaltlichen Erfordernisse sind teilweise höher als es noch beim österreichischen Beitrittsprozess der Fall war. Etwa im Bereich Justiz: Die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft, wie wir sie in Österreich haben, würde heutzutage von der Europäischen Kommission wahrscheinlich in dieser Form nicht mehr akzeptiert werden.

Und so finden sich die heutigen Beitrittskandidaten bald in einer Warteschleife wieder, die – parallel zur vielzitierten „enlargement fatigue“ in den Mitgliedsstaaten – in den Kandidatenstaaten irgendwann in der „reform fatigue“ mündet. Dazu kommt: gleichzeitig mit den Reformen und Anstrengungen, die die EU von den Beitrittskandidaten verlangt, muss auch die EU ihrerseits Reformen und Anstrengungen unternehmen, also ihre „Hausaufgaben“ machen und klären, wie eine EU mit 30, 33 oder mehr Mitgliedern überhaupt funktionieren kann.

Im Kern, scheint mir, geht es um den latenten Konflikt zwischen nationaler Souveränität und der Entscheidungsfähigkeit der supranationalen Institution EU. Für die west- und mitteleuropäischen Kleinstaaten, und dazu gehört im Weltmaßstab auch Deutschland, ist Selbstbestimmung, Eigenständigkeit und Unabhängigkeit – also kurz: nationale Souveränität – eine Illusion, ein veraltetes Konzept, das wohl noch auf Vorstellungen des 19. Jahrhunderts zurückgeht. Mit moderner (nationaler) Freiheit im 21. Jahrhundert hat das nichts mehr zu tun. Dazu nur einige wenige Argumente oder Bespiele: In einem eng verflochtenen Wirtschaftsraum, wie ihn die Europäische Union mit ihrem gemeinsamen Binnenmarkt inzwischen darstellt, lassen sich die Wirkungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen häufig nicht national begrenzen.

Als Irland 2008 eine unbeschränkte staatliche Haftung für Bankeinlagen einführte, zogen alle anderen Mitgliedsstaaten nach; zu groß schien das Risiko von Kapitalabflüssen. Erst später konnte in einer gemeinsamen (!) Aktion die Haftung auf 100.000 Euro pro Person begrenzt werden. Als Deutschland eine Verschrottungsprämie für Autos einführte, gedacht als Absatzbelebung für die deutsche Industrie, profitierten vor allem Produzenten von Klein- und Mittelklassewagen in Tschechien und Rumänien davon. Wenn eine Bank in Griechenland kracht, breitet sich die Erschütterung quasi seismographisch über Europa aus, je nach transnationaler Verflechtung der Kreditinstitute. Wenn spanische Staatsanleihen unter Verkaufsdruck geraten, d.h. die Kurse fallen und die impliziten Zinssätze entsprechend steigen, entsteht Ansteckungsgefahr für italienische und portugiesische Staatsanleihen. Nur die Europäische Zentralbank hat die Mittel und die Reputation dem glaubhaft gegenzusteuern, wie es Mario Draghi 2012 auch tat („The ECB will do whatever it takes…“).

Auch Maßnahmen gegen den Klimawandel, vom Ausbau Erneuerbarer Energie bis zu transnationalen Gas- und Stromnetzen, gehören EU-weit koordiniert. Und schließlich, welcher Mitgliedsstaat ist groß und mächtig genug, Konzerngiganten wie Google oder Twitter/Z bei Missbrauch ihrer Marktmacht die Stirn zu bieten? Keiner, nur die Europäische Kommission kann das, und sie tut es auch. Und abgesehen von diesen grenzüberschreitenden Wirtschaftsfragen gilt es auch, Interessen gegenüber Russland, China oder den USA zu vertreten; aber jeder europäische Zwergstaat für sich allein? Die Vorstellung ist lachhaft.

Souveränität kann nur gemeinsam erreicht werden, indem sie transnational „in Brüssel“ gebündelt wird.

Wenn es die EU nicht gäbe, müsste man sie erfinden.

Allerdings mit einer anderen politischen Struktur. Der Mangel an Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit Europas ist im Kern weder dem Europäischen Parlament noch der Europäischen Kommission geschuldet. Sondern dieser Mangel wurzelt im Europäischen Rat, dem Klub der nationalen Regierungschefs. Dieser stellt eine Art europäischer Überregierung dar, neben der und abgehoben von der Europäischen Kommission. Dort, im Europäischen Rat, ist es oft schwierig sich zu einigen, werden Entscheidungen vertagt, dort gehen nationale Interessen häufig vor. Und das liegt nicht an irgendeiner speziellen Unfähigkeit der nationalen Regierungschefs, sondern primär an den widersprüchlichen Anreizen, denen sie ausgesetzt sind.

Foto: Vortrag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu den Chancen und Herausforderungen Europas (Peter Lechner/HBF)

Die Konstruktionsschwächen des Systems kann man mit einem einfachen Gedankenexperiment veranschaulichen. Stellen wir uns einmal vor, Österreich verfügte über eine der jetzigen EU analoge politische Struktur. Die Rechte des Parlaments wären gestutzt, und es wäre etwas anders zusammengesetzt aufgrund der schwächeren Gewichtung großer Bundesländer.

Wichtiger ist aber Folgendes: Wir hätten gleich zwei „Regierungen“, nämlich die „Österreichische Kommission“ (ÖK) und den „Österreichischen Rat“ (ÖR). Die ÖK hat neun Mitglieder, jedes Bundesland entsendet eines davon; das mag einmal eine fähige Politikerin sein, ein andermal jemand, den man im Bundesland grad nicht brauchen kann… (Haben wir auf europäischer Ebene alles schon erlebt). Die ÖK hat das alleinige Initiativrecht im Parlament. Aber sie muss sich jeweils mit dem ÖR arrangieren. Dieser besteht aus den neun Landeshauptleuten. Der ÖR trifft sich vierteljährlich zu Österreich-Gipfeln, und dazwischen auch immer wieder einmal inoffiziell. Nach jedem Treffen gibt es ein Communiqué („Schlussfolgerungen des Österreichischen Rats“) mehr oder minder kryptischen Inhalts. Jedes Mitglied des ÖR, mag es persönlich noch so gesamtösterreichisch orientiert sein, kann nur in seinem Bundesland wiedergewählt werden; dort und nur dort. Das politische Überleben des Landeshauptmanns von Vorarlberg, mag er auch wirklich ein überzeugter Österreicher sein, der aktiv und energisch im ÖR Politik gestaltet, entscheidet sich in Vorarlberg, und nirgends sonst. (Als Beispiel kann Jean-Claude Juncker dienen. Seit Jahrzehnten ist er einer der profiliertesten europäischen Politiker, aber in seinem Stammland Luxembourg half ihm das wenig: Dort wurde er als Ministerpräsident abgewählt. Seine spätere Wahl zum Kommissionspräsidenten ist eine glückliche Fügung, mehr nicht.) Unter solchen Rahmenbedingungen ist der Anreiz, das Beste für Gesamtösterreich tun zu wollen, daher schwach, der Anreiz, regionale Interessen prioritär zu verfolgen, hingegen stark. Verknüpfen wir diese Situation noch mit dem Grundsatz, dass Entscheidungen im ÖR einstimmig erfolgen sollen, so erhalten wir ein beachtlich präzises Rezept für politischen Stillstand, für Handlungsunfähigkeit.

Das ist mutatis mutandis Europa heute. Nicht neun Landeshauptleute geben den Ton an, sondern 27. Das macht nichts besser. So gesehen ist die schwache Handlungsfähigkeit der Union nicht erstaunlich. Erstaunlich ist eher, dass sie mit dieser politischen Struktur überhaupt fortexistiert. Es gibt also doch (noch) hinreichend viele Europäerinnen und Europäer, die von der Notwendigkeit und Wandlungsfähigkeit der Union überzeugt sind; Europäerinnen und Europäer, die meinen, dass nationale Isolierung nicht weiterhilft, dass wir mit dieser supranationalen EU jedenfalls besser dran sind als bei einer Rückkehr zur Staaten-Verzwergung, und dass wir nationale Freiheit im Zeitalter der unumkehrbaren Globalisierung anders definieren müssen als vor 100 oder 200 Jahren.

Aber machen wir uns nichts vor: Das supranationale Gebäude EU kann auch auseinanderbrechen. Es wäre zu schade, wenn wir eines Tages sagen müssten: Wir hatten zwar ein Vereintes Europa, aber zu wenig Europäerinnen und Europäer, die daran glaubten…Doch auszuschließen ist nichts. Ende 1933, nach der Beseitigung der Weimarer Verfassung durch Hitler, schrieb ein Journalist: Wir hatten eine Demokratie in Deutschland, aber leider zu wenig Demokraten…

Trotzdem oder gerade deswegen bin ich überzeugt: Das Vereinte Europa ist die beste Idee, die wir je hatten. Österreich hat enorm davon profitiert, in vielerlei Hinsicht. Aber auch die Schweiz als nicht-EU-Mitgliedsstaat profitiert davon: Nicht nur wirtschaftlich, sondern z.B. auch, weil sie Teil des Schengenraums ist, und auch von Horizon Europe, usw.

In diesem Sinne möchte ich mit einem Bekenntnis zu Europa abschließen:

Ich bin fest davon überzeugt, dass die EU, dass Europa ein Vorbild für die ganze Welt sein kann.

Ein Beispiel dafür, dass das Miteinander, das Zuhören und Kompromisse Suchen immer klüger und erfolgsversprechender ist als das Gegeneinander.

Meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.